Kommende

Lesung (05.06.2026, Prag): Jahrbücher der PG*

Konferenz (06.06.2026, Prag): „Viel Neues über das Neue“

Impulsvorträge & offene Diskussionen (30.07.-02.08.2026, Bayern): tba

Konferenz (Herbst 2026, Wien): „100 Jahre Laienanalyse. Ein Freud-Jubiläum“

Ausstellung & theoretisches Begleitprogramm (2026): „no title | unfinished w_rks“

Vergangene

Konferenz (19.-21.11.2025, Prag): „»And so on…« – How to make sense of Slavoj Žižek“

Kommende Veranstaltungen

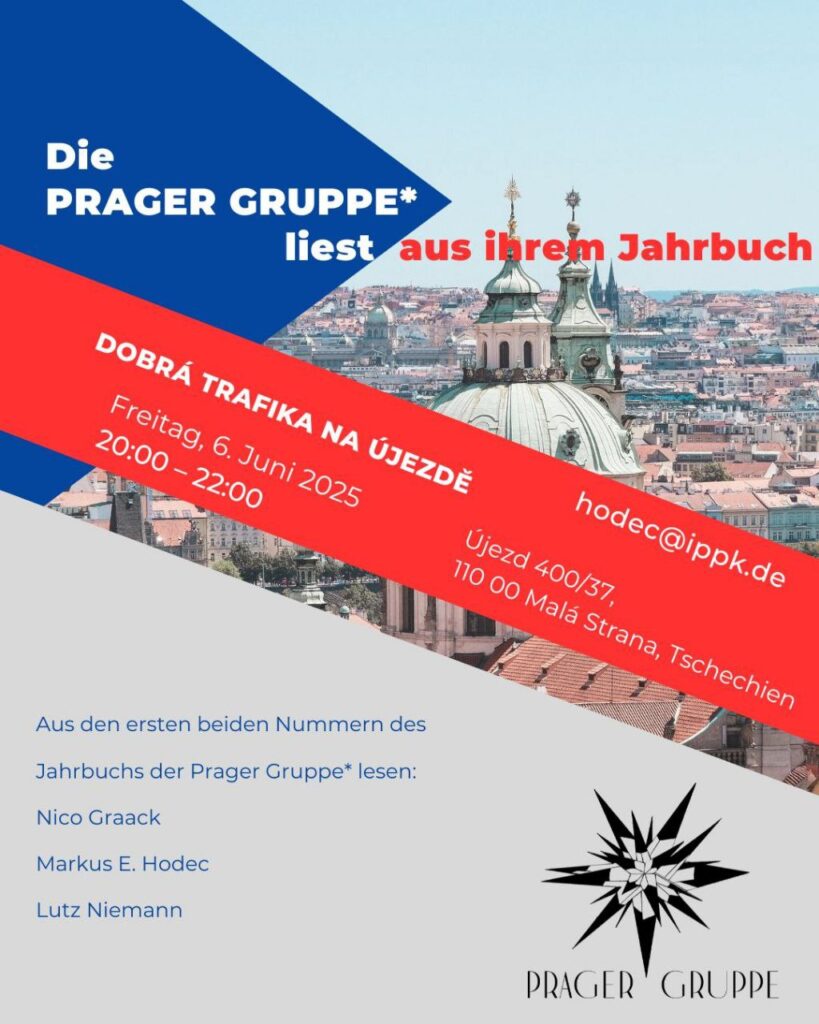

Lesung: Jahrbücher der PG*

Lesung

05. Juni 2026

Prag (tba)

Kurz vor der Konferenz „Viel Neues über das Neue“ in Prag werden wir erneut eine der wunderbaren Prager Bars mit intellektuellem Leben füllen, indem wir aus unseren Jahrbüchern vorlesen – insbesondere aus dem dritten Band, der 2025 erscheint. Weitere Informationen folgen in Kürze!

Viel Neues über das Neue

Konferenz: „Viel Neues über das Neue“

06. Juni 2026

Prag (tba)

Die Fortsetzung der letztjährigen Konferenz „Nichts Neues über das Neue? Perspektiven aus Philosophie, Psychoanalyse und Kulturwissenschaften“ findet am 6. Juni in Prag statt. Weitere Informationen folgen in Kürze!

Impulsvorträge und Diskussion (tba)

Vorträge und offene Diskussionen

30. Juli – 02. August 2026

Festival The Farm, Bavaria

In Fortsetzung unserer Gespräche dort im Jahr 2024 werden wir 2026 erneut zum wunderschönen Festival The Farm in Bayern kommen. Weitere Informationen folgen in Kürze!

100 Jahre Laienanalyse

Konferenz: „100 Jahre Laienanalyse. Ein Freud-Jubiläum“

Herbst 2026 (tba)

Wien

Wir werden an der Konferenz „100 Jahre Laienanalyse. Ein Freud-Jubiläum” teilnehmen, die Freuds Werk „Die Frage der Laienanalyse” (1926) in Wien würdigt. Weitere Informationen folgen in Kürze!

no title | unfinished w_rks

Wanderausstellung mit theoretischem Begleitprogramm

2026

Kiel/Berlin/Prag/Wien

Heute werden wir mit dem überwältigenden Zwang bombardiert, „das Beste aus uns herauszuholen“, kreativ und fröhlich zu sein und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Dies hat alles andere als eine Gesellschaft freier und kreativer Menschen geschaffen, die in ihren Leidenschaften und Projekten gedeihen. Stattdessen schwebt das Gefühl zu scheitern über den allgegenwärtigen Komplexe von Scham, Schuld und Angst: Hochstapler-Syndrom, FOMO, Auto-Aggression, Depression und Burnout sind nur einige der Schlachten im Krieg, den das westliche, bürgerliche „Leistungssubjekt“ (Byung-Chul Han) gegen sich selbst führt. Vor allem in der Kunst und der Wissenschaft dreht sich eines der Schlachtfelder dieses Krieges um das Fertig werden – und das Scheitern dabei.

Selbst wenn wir alle Muße hätten, die wir bräuchten, wäre der Akt des Fertigstellens problematisch – die Negativität wird immer da sein. Diese Situation wirft eine Reihe von schwierigen Fragen auf: Wann und warum betrachten wir ein Werk (der Kunst) als abgeschlossen? Wenn es fertig sein soll, muss es angefangen haben – wann und wie? Und was genau ist der Zusammenhang zwischen „fertig werden“ und „etwas erreichen“? Was könnte eine Antwort auf die Imperative von Leistung und Kreativität sein? Und vor allem: Warum sollten nur fertige Werke wertvoll sein (ausgestellt zu werden)?

Wir haben es satt, uns unzureichend zu fühlen – wir sind überzeugt, dass es einen neuen Stolz zu lernen gibt: den Stolz des Scheiterns! Wir nehmen die Negativität an, die damit einhergeht. Deshalb eröffnen wir einen Raum der Kunst und der Philosophie, um uns zu treffen, zu diskutieren und die Scherben aller möglichen unvollendeten Projekte zu präsentieren.

Das Konzept. Unvollendete Kunstwerke werden neben einem philosophischen Programm mit Vorträgen und Performances ausgestellt. Sowohl die Kunst als auch die Philosophie sind Mittel, um die genannten Probleme anzugehen, und können von einem Dialog, der ihre üblichen disziplinären Grenzen überschreitet, profitieren. Die Ausstellung wird im Jahr 2026 durch vier Städte wandern und in jeder einen kurzen Zeitraum (1-3 Wochen) mit einem dichten Programm bieten: Prag, Berlin, Wien und Kiel.

Die Kunstwerke werden nicht über einen offenen Aufruf gesammelt – um der Aufgabe des Kuratierens gerecht zu werden – sondern über die künstlerischen und philosophischen Gemeinschaften, denen wir angehören. Die Kuration wird von einer Gruppe von Mitgliedern der Prager Gruppe* und eingeladenen Künstlern durchgeführt, wobei wir anerkennen, dass ein gewisser Hintergrund in Kunstgeschichte und -theorie erforderlich ist. Der Ausstellungsraum soll in drei Phasen des Unvollendeten unterteilt werden: Erstens, das Werk, das nie begonnen wurde, das Gemälde, das nie gemalt wurde, oder das Buch, das nie geschrieben wurde, zweitens, das Werk, das irgendwann fallen gelassen wurde, um nie wieder aufgenommen zu werden, und drittens, das Werk, das nie den Feinschliff erhielt, der es erlauben würde, es als fertig zu betrachten – bereit, dem Blick des Anderen präsentiert zu werden. Es gibt keine Beschränkung hinsichtlich der Form oder des Inhalts der Kunstwerke.

Das theoretische Programm besteht aus mindestens drei Teilen, die an verschiedenen Tagen stattfinden werden: Erstens ein einführender, performativer Vortrag über das Hochstapler-Syndrom, zweitens eine interaktive Malerei-Performance, die sich mit der Frage des „etwas (fertig) sein lassens“ auseinandersetzt, und drittens ein abschließendes Gespräch über das Unfertige aus der Perspektive der Sozial- und politischen Philosophie sowie der Kunsttheorie mit einem offenen Raum für die Diskussion und Reflexion der Erfahrung der Ausstellung, die an diesem Abend zu Ende gehen wird. Das Programm wird mit Ideen aus den philosophischen und kunsttheoretischen Gemeinschaften, denen wir angehören, gefüllt sein und kann noch erweitert werden.

Vergangene Veranstaltungen

»And so on…« – How to make sense of Slavoj Žižek

Konferenz: »And so on…« – How to make sense of Slavoj Žižek

19.-21.11.2025

Goethe Institut Prag, Masarykovo nábřeží 224/32, Prag

Die Konferenz ist gerade zu Ende gegangen und wir sind sehr glücklich, ja sogar geehrt, wie sie verlaufen ist: Ein lebendiger intellektueller Raum, gefüllt mit spannenden Vorträgen und noch spannenderen sozialen Begegnungen. Wir werden einen Bericht schreiben, sobald sich die Aufregung gelegt hat, und ihn hier veröffentlichen. Vielen Dank an alle, die daran teilgenommen haben!

Slavoj Žižek ist unbestritten einer der am meisten rezipierten Philosophen der Gegenwart. In unzähligen journalistischen Beiträgen und theoretischen Abhandlungen interveniert er seit nunmehr über vierzig Jahren in das philosophische und politische Zeitgeschehen. Dabei ist er vielleicht als erster Intellektueller ein virales Internetphänomen, das Zentrum eines Malstroms an Memes und Clips, ein intellektuelles Spektakel.

Mag der sogenannte »Rockstar« oder »Clown« der Philosophie sich bei einem populärwissenschaftlichen Publikum auch einer großen Rezeption erfreuen, mag er zusammen mit seinen Kolleg:innen Alenka Zupančič und Mladen Dolar im Rahmen der Ljubljana-Lacan Schule eine eigene Strömung, einen neuen Diskurs zur »postödipalen Gesellschaft« und kreative, aktuelle Lesarten Hegels und Lacans begründet haben, – innerhalb der Akademie gibt es nur eine unverhältnismäßig kleine Nische der Žižek-Forschung.

Dem wollen wir mit einer Konferenz zu seinem Werk beikommen und dabei eine Plattform insbesondere für junge Philosoph:innen bieten, die sich in dem maßgeblich durch Žižek begründeten Feld zwischen klassischer deutscher Philosophie, lacanscher Psychoanalyse und marxistischer Politik bewegen. Dabei arbeiten wir mit der Karls-Universität Prag, dem Mitteleuropäischen Institut für Philosophie und dem Institut für Philosophie, Psychoanalyse und Kulturwissenschaften zusammen.

In fünf Panels werden wir die durch Žižek aufgeworfenen Fragen in der Ontologie, der Sexualität, der Ästhetik, der Ideologiekritik und politischen Theorie diskutieren, sein Werk kritisieren und weiterdenken. Neben Vorträgen von außer- und innerakademischen Philosoph:innen und Kulturschaffenden wird in einem Workshop mit praktizierenden Psychoanalytiker:innen auch die klinische Dimension vertreten sein. Die künstlerische Auseinandersetzung mit Žižeks Werk erwartet uns in Form einer Ausstellung lokaler Künstler:innen im Foyer des Jugendstil-Klassikers, in dem das Goethe-Institut Prag untergebracht ist. Prag bietet dabei als geographisches Zentrum Europas und intellektueller Schnittstelle von Ost und West den idealen Ort. Sprachen werden Englisch, Deutsch und Tschechisch sein, übersetzt wird ins Englische.

Alle Interessierten sind herzlich willkommen! Um Anmeldung via E-Mail wird gebeten.

Kontakt: graack [ättt] ippk [punkt] de

Design: Markus E. Hodec

Nichts Neues über das Neue?

Konferenz: Nichts Neues über das Neue. Perspektiven aus Philosophie, Psychoanalyse und Kulturwissenschaften

07.06.2025

Konferenzzentrum, Husová 4, Prag

Organisation: Markus E. Hodec, Petr Kouba, Hilmar Schmiedl-Neuburg

Eine Kooperation von IPPK, Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds, SIF – Mitteleuropäisches Institut für Philosophie, Österreichisches Kulturforum, Tschechische Akademie der Wissenschaften und Prager Gruppe*.

Das Neue fasziniert und schlägt den Menschen in seinen Bann, es überrascht, erregt die Phantasie und konfrontiert uns mit sprunghafter Veränderung, aus ihm erwachsen Erwartungen, Versprechen, Hoffnungen, Utopien, ebenso wie Ängste, Alpträume, Abscheu und Dystopien.

Es begegnet uns in der Technik wie in der Gesellschaft, in der Kunst wie in der Wissenschaft.

Aus diesem Fokus heraus lassen sich grundlegende Gedanken und Werke aus Philosophie, Psychoanalyse und Kulturwissenschaften neu lesen und neu denken.

Mit der Betonung auf die spezifischen Merkmale des Neuen eröffnet sich ein ganzes Feld der neuen Möglichkeiten in der Betrachtung und Weiterentwicklung von Hegel, Adorno, Kant, Freud, Husserl, Lacan, Bergson, Arendt und auch aktuelleren Denkern wie Humberto Maturana, Slavoj Žižek, Byung-Chul Han und vielen mehr.

Diesen und noch weiteren Themen widmete sich die Tagung „Nichts Neues über das Neue“ am 07. Juni 2025 im Akademischen Konferenzzentrum der Tschechischen Akademie der Wissenschaften in Prag.

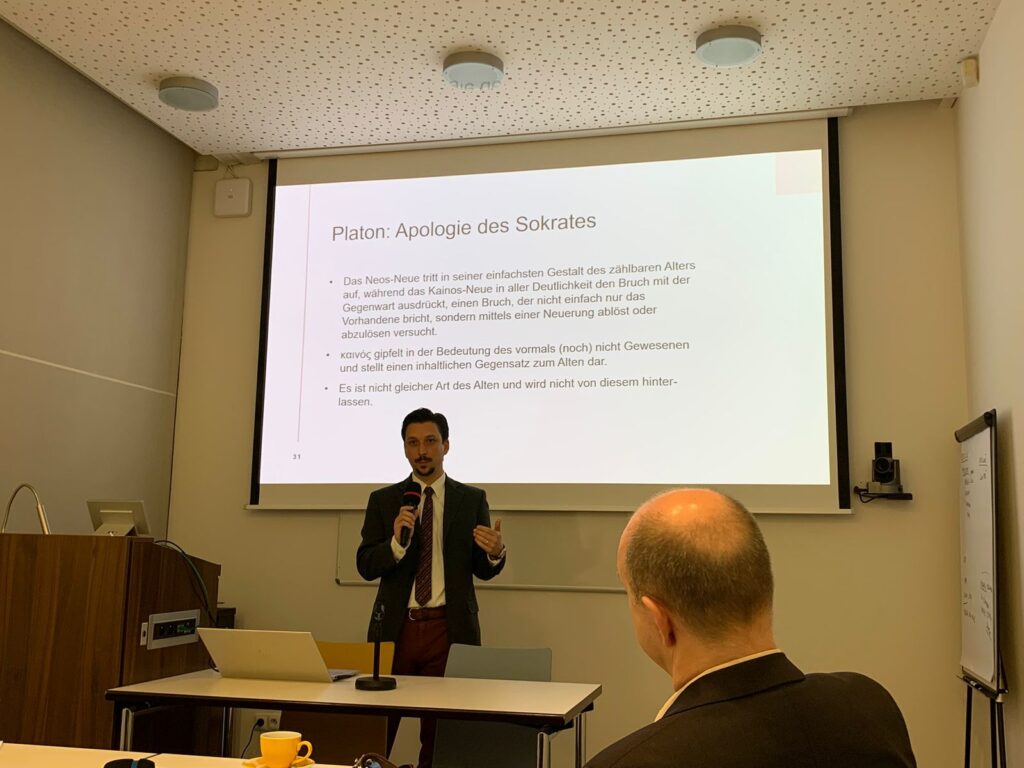

Nach der Eröffnung durch PD Dr. Hilmar Schmiedl-Neuburg (IPPK) und Dr. Petr Kouba (FLÚ AV ČR) wurde die Konferenz mit dem themengebenden Keynote-Vortrag „Was ist das Neue und warum sich damit beschäftigen“ von Dr. Markus E. Hodec eingeläutet. Darin präsentierte Hodec sein Projekt zur philosophischen Untersuchung des Phänomens des Neuen. Der Vortrag fokussierte sich auf die jeglicher Auseinandersetzung mit dem Neuen notwendig vorangehende Begriffsarbeit. Der Vortrag verweist dabei auf das kürzlich erschienene Buch „Das Neue. Prolegomena zur Känologie“ (Verlag Königshausen & Neumann).

Daran anschließend präsentierte Mgr. Lutz Niemann mit „Die Neuheit des Augenblicks mit Nishitani Keiji“ eine interkulturelle Sichtweise mit besonderem Augenmerk auf die Zeit des Neuen. Auch PD Dr. Hilmar Schmiedl-Neuburg nutzte in „Von Aufbrüchen und Einbrüchen – Reflektionen mit Blumenberg, Bloch und Benjamin“ die von Hodec eingebrachte Differenzierung des Neuen in Neos-Neues und Kainos-Neues, um dem Phänomen in kritischer und zuweilen messianischer Perspektive aufzuspüren. Dr. Petr Kouba beschloss mit seinem Vortrag „Hikikomori als neue Form der sozialen Pathologie“ den philosophischen Vormittag der Konferenz und gab bereits Ausblicke in die folgenden Beiträge.

Der Nachmittag stand im Zeichen der Psychoanalyse, Psychotherapie und der Kulturwissenschaften. Den Beginn machte Prof. Dr. Lutz Götzmann mit einem psychoanalytisch orientierten Beitrag zu Paul Klees Bild Angelus Novus „Wohin blickt der Engel der Psychoanalyse? Auf Neues und Althergebrachtes“. Fortgesetzt wurde die Konferenz mit „Die Entfaltung des Felt Sense im analytischen Raum“, einem ebenfalls psychoanalytisch ausgerichteten Vortrag mitsamt Focussing-Übung von Prof. Dr. Barbara Rüttner. Im Anschluss daran stellte Mag. Stephan Dietrich in „Wenn das Neue sich nicht machen lasst – Psychotherapie als Modus des Geschehenlassens“ die in der Daseinsanalyse zentrale Frage nach dem Sein im Licht der Auseinandersetzung mit dem Neuen. Den Abschluss der Konferenz erledigte Profesora (EMySCA) Sofía Gandini de la Sota mit „Archäologie – Das Neue aus Sicht der Wissenschaft des Alten“. Darin knüpft sie an die zentralen Kategorien des Neuen als Neos-Neues und Kainos-Neues an – mit besonderem Augenmerk auf deren gegenüberliegende Begriffsdifferenz im Alten als Archäos-Altes bzw. Paläo-Altes.

Nach der organisatorischen Beendigung der Konferenz durch Petr Kouba und Hilmar Schmiedl-Neuburg sprach Markus E. Hodec die Schlussworte dieser äußerst gelungenen Tagung. Das Neue hat vergangenen Samstag einen wohlverdienten Platz in der wissenschaftlichen Forschung sowie in der therapeutischen Praxis bekommen. Eine Fortsetzung der Tagung ist für das Jahr 2026 geplant.

Are we serious? Humor in debates of the 21st century

Impulsvorträge und offene Diskussion

02.08.2024

Festival The Farm, Bayern

Inmitten der bezaubernden grünen Felder und dichten Wälder des deutschen Fichtelgebirges gelegen, ist das jährliche Festival „The Farm“ ein pulsierendes Zusammentreffen von alternativen Köpfen, alten Freund:innen und umwerfenden musikalischen Kompositionen. In diesem Jahr hatte die PG* die Ehre, neben dem rhythmischen Rock’n’Roll unserer Hüften zu den pulsierenden Beats des orientalischen Tech-House, der Veranstaltung eine philosophische Note mit einer offenen Diskussion mit dem Titel „Are we serious? Humor in debates in the 21st Century!“zu verleihen.

Drei unserer Mitglieder:innen, Thérèse Gräff, Nico Graack und Marius Sitsch, bereiteten den Boden für einen fruchtbaren Austausch mit den Teilnehmenden, indem sie in jeweils fünfminütigen Kurzreferaten interessante „Hot Takes“ präsentierten.

Zunächst erzählte Marius die Geschichte, wie der Philosoph Thales von einer thrakischen Sklavin ausgelacht wurde, weil er in einen Brunnen gefallen war, und wies auf die Macht und Freiheit hin, die das Lachen bietet. Er führte die Zuhörer in das Konzept des Lachens als Reaktion auf die Absurdität des Lebens ein und betonte, dass das Ausbrechen in Lachen eine einzigartig menschliche Eigenschaft ist. Oder war das Weinen? Er betonte die enge Beziehung zwischen den beiden und schlug vor, dass sie sogar ein und dasselbe sein könnten.

Als Nächstes bot Nico eine anregende Analyse der gegenwärtigen US-Politik und stellte die Frage, ob Trumps Verwendung von Memes über sich selbst das Ende des subversiven Humors als Mittel gegen den Staat oder zur Stärkung der Machtlosen bedeutet. Im Gegensatz zu Marius‘ Überlegungen argumentiert er, dass dies der Fall ist, und legt nahe, dass sich der Staat, wenn er sich selbst humorisiert, seine eigene Opposition zu eigen macht: Der Einsatz von Humor als Form der Gegenmacht setzt die Ernsthaftigkeit auf Seiten der Macht voraus.

Schließlich bereicherte Thérèse die Diskussion mit einer Analyse der Machtdynamik und Verletzlichkeit in humorvollen Interaktionen. Sie schlug vor, dass echtes Lachen über sich selbst, während man sich auch über andere lustig macht, eine Form der Verletzlichkeit darstellt, die zu einer respektvollen Interaktion beiträgt. Indem sie die beiden erstgenannten Positionen miteinander verband, begründete sie, dass diese Herangehensweise an den Humor Sensibilität und Selbstreflexion zulässt und uns in die Lage versetzt, Spaß zu machen, ohne andere zu überwältigen.

Den drei Impulsen folgte eine lebhafte Diskussion mit den Teilnehmenden: Die Frage des Humors als Form des Protests wurde ebenso aufgeworfen und diskutiert wie die Frage des Verzeihens und Vergebens bei unangemessenem Lachen, und auch ein sensibler Umgang mit Witzen war ein heißes Thema. Das Fazit, das uns am Ende im Gedächtnis blieb: Warum nehmen wir uns so ernst? Lasst uns lockerer werden, tanzen gehen und uns von Zeit zu Zeit über unsere eigene Ernsthaftigkeit lustig machen.

Die drei Impulse wurden in der Y – Zeitschrift für atopisches Denken auf Deutsch veröffentlicht und finden sich hier.